Especialistas são unânimes em dizer que estamos diante de um desafio sem precedentes com a crise climática. Apesar disso, existem exemplos de estratégias que podem ajudar a superar a questão.

A governança global com uma boa dose de compromisso político dos países são essenciais para a solução. E é isso o que está em jogo na COP26.

O evento anual – que teve uma pausa no ano passado, em razão da pandemia – reúne chefes de estado de todo o planeta para debater as mudanças climáticas, causadas pelo aquecimento global, e o compromisso para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono.

São poucos, mas importantes os casos anteriores de dilemas ambientais superados a partir de tal cooperação internacional.

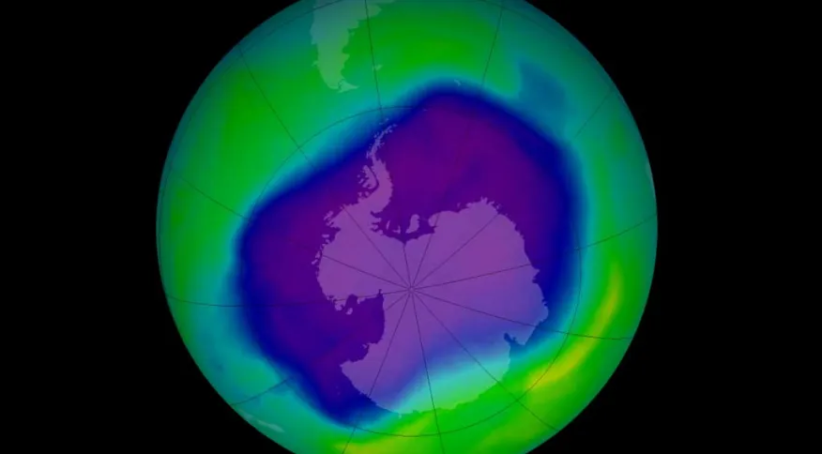

O mais lembrado é o caso do buraco na camada de ozônio, nos anos 1980.

O professor Gustavo Bastos Lyra, da UFRRJ, explica que a emissão de componentes químicos, os chamados clorofluorcarbonetos (CFCs), combinavam com o ozônio e acabavam diminuindo sua concentração, deteriorando uma região da estratosfera.

Esse processo impactou principalmente os pólos do globo.

O que aconteceu no caso do buraco da camada de ozônio

A diminuição dessa camada, que convencionou-se chamar de buraco na camada de ozônio, gerou uma reação social porque ela é responsável pela absorção da radiação ultravioleta. Por ser muito energética, esta radiação causa queimaduras e problemas de saúde para os seres humanos, entre eles o câncer.

Presente em aerossóis e em mecanismos de refrigeração, a substituição dos CFCs pelos Hidrofluorcarbonetos (HFCs), possibilitou uma retração do efeito. “Hoje ele não é levado às discussões como um dos grandes problemas. De certa forma, considera-se resolvido.”, explicou Lyra.

A mudanças de uso dos CFCs para os HFCs foi acordada através da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, um acordo ambiental multilateral firmado em 1985 e que entrou em ação no ano de 1988, com o Protocolo de Montreal – assinado, porém não ratificado pelo Brasil.

Assim como as mudanças climáticas, o buraco na camada de ozônio é um problema global que dependia de um esforço em conjunto, por isso a necessidade de uma convenção da Organização das Nações Unidas (ONU).

A solução teve êxito por existir tecnologia disponível e viável.

Os gases que causavam o problema eram concentrados em poucas aplicações e já havia pesquisas em andamento para a substituição sem o cloro. “Foi necessário basicamente trocar um gás pelo outro, mas a infraestrutura era a mesma. É como mudar de uma lata de aço para uma de alumínio. A logística continua toda igual”, analisa Emilio La Rovere, professor da Coppe/UFRJ, e membro do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC).

A boa notícia é que o Protocolo de Montreal teve um impacto positivo não só na solução do buraco na camada de ozônio, como é também um instrumento aliado para combater as mudanças climáticas.

Em 2019, com a Emenda de Kigali, o Protocolo de Montreal criou metas de redução de emissões para a família dos HFCs, que, apesar de serem menos danosos para a camada de ozônio, ainda contribuem para o aquecimento global.

“Vai ser muito importante essa estrutura que já funciona dando uma mãozinha para o clima. Existe uma estrutura de governança de contato e debate com setores da indústria que usam esses gases”, avalia Stela Herschmann, especialista em política do clima no Observatório do Clima.

Mercado a favor do clima

Diferente do problema da camada de ozônio, que tinha causas mais focadas, a crise climática é impulsionada por qualquer atividade da nossa sociedade.

Rovere explica que os gases são emitidos no transporte, agricultura, comércio, serviço, e isso dificulta o problema.

“Basicamente, qualquer coisa que a gente faça emite gases. Até esta conversa que estamos tendo agora”, diz ele durante a videochamada. Para o pesquisador, a solução é fazer a economia jogar a favor com o mercado de carbono.

A inspiração do mercado de carbono vem de um problema enfrentado nos Estados Unidos, com óxidos de enxofre e nitrogênio, poluentes atmosféricos locais que causavam a chuva ácida, nos anos 80.

A região dos grandes Lagos Canadenses chegou a receber a poluição devido ao vento, provocando um problema de nível regional, intermediário, entre a poluição local e global, solucionado através de cotas que estimularam um mercado baseado nas emissões

Nesse cenário, os Estados Unidos criaram um limite para as empresas, que tinham uma cota máxima, diminuída a cada ano.

“A opção era se virar para reduzir ou comprar de alguma empresa que conseguiu reduzir e estava com alguma folga, gerando uma flexibilidade que era bem-vinda ao mercado. E isso foi admiravelmente resolvido”, conta Rovere.

O exemplo inspirador hoje é aplicado em mais de 50 países de alguma forma, com a precificação de carbono – ao atribuir uma penalização econômica que pode ser via mercado de carbono, com cotas, ou através de sobretaxa em derivados de petróleo, carvão e gás.

A iniciativa Clima e Desenvolvimento produziu um estudo de descarbonização para o Brasil, a ser apresentado na COP26, e a recomendação é que seja criado um mercado de carbono para a indústria e que para os demais setores da economia como agricultura, comércio, serviços e transportes, exista uma sobretaxa a partir das emissões.

Desta forma, haveria um estímulo para estas áreas fazerem a transição energética. A ideia não seria aumentar a carga de impostos, mas que a receita seja usada para abater em outros encargos sociais, como os que incidem na contratação de mão de obra, incentivando o trabalho formal, e usar uma parte da arrecadação para transferência de renda destinada a famílias abaixo da linha da pobreza, por exemplo.

Rovere participou de uma comissão sobre precificação de carbono liderada por Joseph Stiglitz, vencedor do prêmio Nobel de Economia, e por Nicholas Stern, que reuniu 13 especialistas, após o Acordo de Paris.

O objetivo do grupo era calcular o preço para forçar o mercado a cumprir as metas do acordo.

De acordo com a análise, o preço da tonelada de CO2 precisaria chegar a 2030 entre 50 e 100 dólares. No mercado europeu, a tonelada chegou a ser comercializada este ano a 50 euros, em julho.

Diminuição do desmatamento e das queimadas

Para termos créditos de carbono e promover uma economia verde, é preciso retomar índices de emissão que atingimos em meados dos anos 2000.

Na época, o Brasil tinha o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que integrava os ministérios em várias ações de comando e controle.

O programa, um dos maiores responsáveis pela redução de 83% no desmatamento entre 2004 e 2021, sofreu um desmonte, na avaliação do Observatório do Clima.

Na sequência foi anunciado o Plano Nacional para o Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, sem metas, prazos ou publicação no Diário Oficial.

“A gente tinha satélites fazendo o monitoramento da Amazônia, essas agências que fazem a fiscalização indo a campo aplicando multas, o Fundo Amazônia apoiando fortalecendo órgão de fiscalização, uma lista que vedava financiamento a municípios campeões de desmatamento, e a criação de unidades de conservação, por exemplo. Esse conjunto de políticas, que depois também foram aplicadas ao Cerrado, conseguiram diminuir drasticamente o desmatamento na Amazônia. Tivemos uma redução de 83% no desmatamento e até um crescimento do PIB agrícola, mostrando que não tem incompatibilidade entre essas duas coisas”, explica Herschman, do Observatório do Clima.

Para a especialista, este é um exemplo de política pública que foi testada e mostra que o grande problema de emissão do Brasil já sabemos como resolver, que é o desmatamento.

Diferente de outros países, não precisamos de uma grande transformação tecnológica para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Temos as ferramentas, mas é preciso compromisso político.

“Com o Brasil zerando o desmatamento ilegal, isso já representaria quase metade das emissões brasileiras. Precisamos usar uma política que a gente já conhece e sabe fazer, e controlar uma coisa que é um crime”, diz a pesquisadora.

Mudança de consciência

O compromisso político demanda uma mudança de consciência de toda a sociedade. Para o economista Sergio Besserman, à frente do The Climate Reality Project Brasil, iniciativa global fundada pelo ex-vice presidente americano Al Gore, os mecanismos globais de governanças ainda não são ideais. Eles dependem de compromissos assumidos pelos países, de forma voluntária.

Besserman cita o livro “Colapso – Como as Sociedades Escolhem o Fracasso ou o Sucesso”, de Jared Diamond, para lembrar que na história da humanidade já vivemos situação de crise ambiental. Uma delas seria o extermínio da civilização na Ilha de Páscoa, por escassez de recursos naturais. Até aqui, para o especialista, o melhor exemplo de esforço global seria o de até então evitarmos uma guerra nuclear.

Agora, todas as sociedades precisam transitar para uma economia de baixo carbono. Ele lembra que metade dos gases foram emitidos nos últimos 30 anos, mesmo período em que desenvolvemos uma ciência robusta para diagnosticar e apresentar soluções técnicas.

Besserman cita um ditado grego que diz que “uma sociedade cresce quando homens plantam árvores para dar sombra que eles nunca vão ver”. Este seria o tipo de consciência que deveríamos ter. Para ele, governos precisam pensar em um sistema de incentivos e desincentivos para impulsionar a transição.

“A história da humanidade é que cada geração vive sua vida e isso tudo agravou porque o nosso tempo está acelerado. É tudo muito rápido. O CEO depende do balanço trimestral para manter o seu cargo. Ele não vai pensar em diminuir as emissões de gás em 15 anos. Enquanto isso, os governantes estão de olho na próxima eleição, de quatro em quatro anos, e não daqui a 20 ou 30, quando talvez não estejam mais vivos. Precisamos expandir a consciência para um tempo mais longo”, analisa.

Um discurso que vai ao encontro ao dos povos originários brasileiros.

Samela Sateré Mawé, comunicadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), explica que os indígenas e os ribeirinhos, os mais afetados com a crise climática, já sentem os impactos.

Na região amazônica, este ano, as populações enfrentaram grandes cheias e agora vão lidar com períodos de seca, que impactam atividades como o roçado e a pesca:

“A gente vê que as terras indígenas demarcadas são as mais preservadas e defendemos com a nossa vida, mas as decisões não são tomadas por nós. Não temos poder de falar basta e estamos morrendo”, explica ela ao criticar os processos de decisão que não envolvem a consulta prévia de indígenas e quilombolas.

Samela defende que é preciso que as empresas, as grandes emissoras de gases do efeito estufa, tenham consciência e desenvolvam ações para evitar os impactos da poluição.

A indígena enxerga que não há solução sem a queda do desmatamento e critica políticas de neutralização baseada na compensação. “O que foi queimado não volta atrás. Não é só causar o desmatamento e fazer o replantio. A floresta não se renova assim.”, analisa.

Parafraseando o autor indígena Davi Kopenawa, ela diz que os povos originários estão “segurando o céu” há muito tempo para os não-brancos, mas é preciso que todos defendam as lutas indígenas, que entende como a própria luta pelo meio ambiente.

“As pessoas não podem se importar apenas quando são afetadas diretamente, quando o céu de São Paulo fica preto. Elas têm que ter a responsabilidade de colocar pessoas no poder comprometidas com o ser humano e a pauta coletiva, que é cuidar do meio ambiente e do território”.